Simpang KKA 1999, Impunitas Negara dan Luka Atjeh Yang Masih Berdarah

Peristiwa Tragedi Simpang KKA Aceh Utara, 3 Mei 1999 (Sumber: Google)

THE ATJEHNESE – Setiap kali tanggal 3 Mei kembali datang, masyarakat Aceh Utara seakan membuka lembaran lama yang penuh luka dan kemarahan. Tanggal ini bukan sekadar penanda waktu; ia adalah simbol perlawanan, penanda kekejaman, sekaligus monumen sunyi atas pengkhianatan negara terhadap warganya sendiri. Meski tidak selalu diperingati secara resmi karena dinamika keamanan Aceh yang kerap berubah, memori tentang Tragedi Simpang KKA tidak pernah benar-benar padam.

Dua puluh enam tahun lalu, di bawah cuaca yang tampak biasa saja, tanah di sekitar Simpang PT Kertas Kraft Aceh berubah menjadi kolam darah. Senin, 3 Mei 1999, masih diingat banyak orang sebagai hari ketika jeritan manusia menggantikan suara kendaraan, dan tembakan aparat negara menjadi bunyi paling dominan di udara. Peluru saat itu seakan tak bertuan dilepaskan dengan mudah, murah, dan tanpa belas kasih.

Warga yang berada di lokasi menggambarkan bagaimana tubuh-tubuh tumbang berserakan. Sebagian sudah tidak bernyawa, sebagian lagi merintih sambil mencengkeram lukanya, dan sebagian lainnya berlari terseret ketakutan, seolah ada gelombang tsunami yang mengejar mereka. Tidak ada tempat aman; tidak ada perlindungan. Negara, yang seharusnya melindungi, justru hadir sebagai sosok menakutkan.

Jumlah Korban yang Tak Pernah Selesai Diungkap

Korban luka dan tewas dalam tragedi itu terus diperdebatkan, karena pendataan di lapangan berlangsung dalam suasana kacau. Tim Pencari Fakta (TPF) Aceh Utara mencatat 115 orang mengalami luka berat dan 40 orang meninggal dunia, termasuk enam anak-anak. Di antara mereka, Saddam Husein—seorang bocah berusia tujuh tahun—menjadi salah satu simbol kekejaman aparat di hari itu.

Koalisi NGO HAM Aceh memberikan angka yang sedikit berbeda: 46 korban meninggal, 156 luka tembak, dan 10 orang dinyatakan hilang. Perbedaan angka bukan sekadar persoalan data—ia merupakan gambaran buram bagaimana tragedi kemanusiaan sebesar ini tidak pernah mendapatkan penyelidikan tuntas dari negara.

Suara Penyintas, Tubuh Ditindih Korban, Ingatan yang Tak Hilang

Di antara mereka yang selamat, nama Jamaluddin warga kelahiran Sawang, Aceh Utara menjadi contoh bagaimana tragedi itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatan.

Jamal mengisahkan bagaimana tembakan datang bertubi-tubi hingga tak ada ruang untuk berpikir selain bertahan hidup. Tubuh orang-orang yang tertembak jatuh menimpa tubuhnya, membuatnya terhimpit di tengah kekacauan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba memindahkan jenazah ke tempat yang lebih layak sambil melihat ibu-ibu menangis histeris mencari keluarga mereka yang tumbang di jalan.

“Saya tidak tahu bagaimana saya masih hidup hari itu,” kenangnya lirih namun tegas.

“Kalau ini disebut pelanggaran HAM, pelakunya harus diadili. Keadilan itu bukan hadiah, itu hak.”

Kesaksian seperti milik Jamal adalah pengingat bahwa peristiwa Simpang KKA tidak pernah selesai, karena negara tidak pernah benar-benar hadir untuk menyelesaikannya

Negara Masih Bungkam: Keadilan yang Selalu Ditunda

Hingga hari ini, tidak ada satu pun pelaku Tragedi Simpang KKA yang dibawa ke pengadilan. Tidak ada proses hukum, tidak ada kejelasan, dan tidak ada pertanggungjawaban negara. Semua berjalan seperti biasa, seolah tragedi itu hanyalah kesalahan kecil yang bisa dilupakan.

Kritik demi kritik terus disuarakan: negara dianggap sengaja memperpanjang impunitas, menunda keadilan, dan meremehkan penderitaan para penyintas. Dalam narasi kolektif masyarakat Aceh Utara, 3 Mei bukan hanya tragedy tapi bukti bahwa negara bisa begitu mudah melupakan rakyatnya sendiri.

Memori yang Terus Ditolak Negara

Tragedi Simpang KKA adalah luka sejarah yang seharusnya menjadi perhatian utama negara. Namun faktanya, dua dekade lebih berlalu tanpa adanya komitmen serius untuk mengungkap kebenaran atau memberikan keadilan bagi korban. Para penyintas tetap menunggu, membawa trauma yang negara enggan akui.

Selama tidak ada proses hukum dan tidak ada pengungkapan pelaku, maka tanggal 3 Mei akan terus menjadi hari berkabung hari ketika rakyat Aceh Utara diingatkan bahwa mereka pernah ditinggalkan oleh negara.

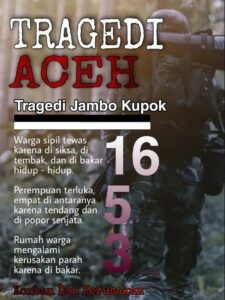

Kekejaman aparat kepada rakyat Aceh, Sumber : Google

KRONOLOGI TRAGEDI SIMPANG KKA 1999: DARI OPERASI GELAP HINGGA PEMBANTAIAN TERBUKA

Pendahuluan: Hari Ketika Negara Kehilangan Akal Sehatnya

Simpang KKA bukan sekadar lokasi geografis. Ia adalah simbol luka kolektif rakyat Aceh, titik dimana negara kehilangan nalar dan logika hukum, lalu menjadikan sebagain besar warga sipil sebagai sasaran tembakan.

Dalam rentang tiga hari menjelang tragedi, Aceh Utara menjadi panggung operasi militer yang penuh kejanggalan: hilangnya seorang prajurit tanpa penjelasan, intimidasi terhadap warga, negosiasi yang dikhianati aparat, hingga akhirnya ribuan peluru ditembakkan ke masyarakat yang tak bersenjata api.

Dua puluh enam tahun berlalu, namun tidak satu pun pelaku masuk ruang sidang. Tidak ada pertanggungjawaban. Keadilan berhenti tepat di titik ketika negara memilih diam.

Dan diam itu lebih menyakitkan daripada peluru.

BAB I — Awal Ketegangan: 30 April 1999

Pada malam Jumat, 30 April 1999, masyarakat Desa Cot Murong menggelar peringatan 1 Muharram, sebuah tradisi keislaman yang sangat lazim di seluruh Aceh. Acara ini melibatkan ceramah agama, pembacaan doa, dan kenduri bersama. Tidak ada indikasi politik, tidak ada mobilisasi persenjataan, tidak ada gerakan massa yang mencurigakan.

Namun bagi aparat militer kala itu, setiap kerumunan warga Aceh dianggap potensi gerakan separatis.

Peringatan 1 Muharram ditafsirkan sebagai kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Tafsiran itu bukan hanya keliru, tetapi berbahaya. Sebab dari situlah semua eskalasi dimulai.

Tidak lama setelah acara berlangsung, muncul kabar yang mengguncang warga: seorang prajurit TNI disebut hilang setelah menyusup ke tengah kegiatan. Identitasnya berubah-ubah, tetapi narasinya serupa: prajurit hilang, warga diduga menyembunyikan.

Masalahnya jelas:

Tidak satu pun warga melihat keberadaan prajurit itu.

Tidak satu pun bukti diberikan kepada masyarakat.

Tidak ada laporan resmi.

Namun aparat bersikukuh menjadikan isu itu sebagai “pemicu operasi”.

Dari sini, ketegangan menebal. Aceh pada akhir 1990-an berada dalam situasi darurat militer tidak tertulis. Dan setiap peristiwa kecil bisa berubah menjadi operasi besar.

BAB II — 1 Mei 1999: Gerak-Geri Angkatan Bersenjata

Malam berikutnya, Sabtu, 1 Mei 1999, sebuah truk militer mondar-mandir di Cot Murong.

Tidak ada yang dilakukan aparat malam itu. Tidak ada penggeledahan atau penangkapan. Tetapi pergerakan tanpa penjelasan itu sudah cukup membuat warga resah.

Orang Aceh terbiasa hidup di bawah bayang-bayang operasi militer, tetapi pergerakan truk pada malam hari memberi pesan jelas: ada sesuatu yang sedang dipersiapkan.

Dan warga mulai bertanya-tanya:

Apakah operasi balasan akan dilakukan? Apakah tuduhan prajurit hilang akan dijadikan dalih tindakan militer?

BAB III — 2 Mei 1999: Kekerasan Pertama yang Terbuka

Ketegangan berubah menjadi aksi brutal pada Minggu pagi, 2 Mei 1999.

Sejak pukul 05.00 WIB, pasukan Den Rudal 001/Pulo Rungkom masuk Cot Murong tanpa pemberitahuan. Saat itu warga sedang memotong empat ekor lembu untuk persiapan kenduri melanjutkan acara keagamaan sejak dua malam sebelumnya.

Namun yang datang bukan petugas keamanan untuk memberikan klarifikasi, melainkan pasukan yang langsung mengarahkan pertanyaan bernada intimidatif:

“Di mana anggota kami? Kalian sembunyikan dia?”

Warga bingung. Mereka tidak tahu apa-apa.

Ketidakpastian itu langsung dibalas dengan pukulan, tendangan, bentakan, dan popor senjata.

Sedikitnya 20 orang dipukuli.

Ada yang ditampar hingga jatuh, ada yang dipukul berulang kali meski tidak memberikan jawaban apa pun, karena memang tak tahu apa yang ditanyakan.

Pada puncaknya, seorang tentara berteriak lantang:

“AKAN KAMI TEMBAK SEMUA ORANG ACEH KALAU ANGGOTA KAMI TIDAK DITEMUKAN!”

Ini bukan kalimat spontan. Ini adalah ancaman yang menunjukkan pola pikir aparat: warga Aceh dianggap sah untuk dibunuh jika dianggap menghalangi kepentingan militer.

Mendengar itu, warga dari desa sekitar mulai berkumpul. Mereka bukan datang membawa perlawanan mereka datang karena takut saudara mereka menjadi korban.

Korban Pembantaian KKA oleh Aparat Bersenjata

BAB IV — Perjanjian Palsu yang Dikhianati

Pada siang hari, pukul 14.00 WIB, warga dan Muspika Dewantara melakukan negosiasi bersama Danramil.

Isi kesepakatannya sederhana namun sangat penting:

TNI tidak akan kembali ke Cot Murong untuk alasan apa pun.

Negosiasi ini dianggap angin segar. Masyarakat sedikit lega.

Namun sebagaimana banyak perjanjian di masa konflik Aceh, janji itu tidak pernah dimaksudkan untuk dipatuhi.

Malam harinya, warga melihat anggota TNI kembali masuk desa.

Ada yang menyusup lewat semak-semak.

Ada boat yang hendak mendarat, diduga membawa personel militer.

Pelanggaran perjanjian inilah yang membuat warga berjaga sepanjang malam. Mereka tidak tidur karena yakin sesuatu yang buruk akan terjadi.

BAB V — 3 Mei 1999: Hari Ketika Negosiasi Gagal dan Peluru Menjadi Bahasa Negara

Pagi hari pukul 09.00 WIB, empat truk pasukan TNI memasuki Desa Lancang Barat.

Rasa takut berubah menjadi kepanikan. Warga dari berbagai desa berkumpul di Simpang KKA, membawa kayu atau parang sebagai pertahanan diri bukan untuk menyerang, tetapi jika sewaktu-waktu operasi berlanjut seperti hari sebelumnya.

Camat Dewantara, Marzuki Amin, datang ke lokasi. Ia berusaha menghentikan eskalasi.

Ia bernegosiasi dengan aparat.

Ia mengingatkan perjanjian sehari sebelumnya.

Ia bahkan melepaskan tanda jabatannya sebagai bentuk permohonan damai.

Namun aparat tidak tertarik pada dialog.

Ketika Camat mencoba menghentikan mereka, ia malah dipukul oleh tentara.

Insiden itu membuat massa semakin resah.

Ketika sebuah truk TNI bergerak maju lalu melempar batu ke arah warga, kerumunan spontan membalas.

Pada saat yang sama, seorang prajurit berlari menuju semak-semak.

Satu letusan terdengar.

Letusan itu menjadi aba-aba.

Dan tepat pukul 12.30 WIB—peluru pertama dilepaskan.

BAB VI — Pembantaian Dimulai: 12.30 WIB

Apa yang terjadi setelah itu bukan lagi bentrokan.

Itu adalah eksekusi massal.

Barisan tentara mengambil posisi:

- barisan depan jongkok

- barisan belakang berdiri

- senjata diarahkan langsung ke massa

- aparat di atas truk menembak tanpa jeda

Rekaman wartawan RCTI membuktikan:

tidak ada peringatan, tidak ada komando damai, tidak ada upaya melindungi warga.

Yang ada hanyalah dentuman peluru yang memenuhi udara dan jeritan manusia yang memecah langit Aceh Utara.

Warga yang mencoba lari ditembak di punggung.

Warga yang tiarap tetap diberondong.

Warga yang terjatuh ditembak lagi untuk memastikan mereka tidak bergerak.

Rumah-rumah penduduk ikut menjadi sasaran.

Tentara meneriakkan ancaman:

“Akan kubunuh semua orang Aceh!”

Saat tembakan berhenti sejenak, tanah sudah dipenuhi tubuh.

Sebagian kaku, sebagian menggeliat kesakitan, sebagian merintih meminta tolong.

Tetapi ketika beberapa warga berusaha mengangkat korban, dan tembakan kembali dilepaskan.

Upaya penyelamatan pun menjadi objek serangan.

Korban Meninggal Dibantai di simpang KKA

BAB VII — Jumlah Korban: Angka yang Tak Pernah Jujur

Dari berbagai laporan:

- 45 orang tewas seketika

- 156 luka tembak

- 10 hilang tanpa jejak

Namun saksi menyebut korban bisa lebih banyak, karena banyak yang dibawa kabur keluarga tanpa dilaporkan.

BAB VIII — Setelah Tembakan Reda, Negara Kembali Diam

Pasca pembantaian, aparat justru menutup informasi.

Tidak ada investigasi internal.

Tidak ada proses hukum.

Tidak ada pencabutan komando.

Tidak ada pengadilan.

Komnas HAM baru menetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat pada 2016, tujuh belas tahun setelah kejadian.

Namun berkas itu pun tidak pernah ditindaklanjuti Kejaksaan Agung.

Negara seakan ingin tragedi ini dilupakan.

Namun luka yang tak diobati justru makin dalam.

Penutup: Pertanyaan yang Tidak Pernah Dijawab Negara

Simpang KKA bukan sekadar tragedi.

Ia adalah dakwaan sejarah.

Dakwaan bahwa negara pernah menembak rakyatnya sendiri.

Dakwaan bahwa negara kemudian berusaha berpura-pura tidak tahu.

Dakwaan bahwa impunitas tetap hidup hingga sekarang.

Dan sampai hari ini rakyat Aceh masih berhak bertanya:

Di mana hukum ketika rakyat ditembak tanpa alasan?

Di mana keadilan bagi mereka yang mati di tanah sendiri?

Mengapa suara kebenaran dibalas dengan laras senjata?