MOU HELSHINKI, Suatu Kedamaian atau Kesalahan Sejarah ???

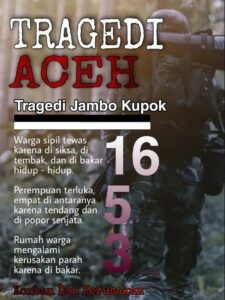

Foto Screenshot Video Warga

THE ATJEHNESE – Dua dekade setelah penandatanganan Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2005, gelombang kritik kembali muncul dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Mereka menilai sejumlah butir penting dalam kesepakatan damai itu belum dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia. Suara-suara kekecewaan ini kembali menguat menjelang peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka yang saban tahun digelar pada 4 Desember.

Dalam berbagai pertemuan masyarakat, diskusi akademik, hingga unggahan aktivis di media sosial, muncul pertanyaan besar: apakah MoU Helsinki benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya? Banyak yang menilai implementasi MoU tidak berjalan utuh, sehingga dianggap menimbulkan “pengingkaran terhadap semangat perjanjian”. Kritik itu terutama diarahkan pada sejumlah poin yang menyangkut identitas Aceh, kewenangan khusus, dan pengelolaan sumber daya alam.

Bendera dan Lambang Aceh: Perjanjian yang Tertahan di Meja Pemerintah

Salah satu isu yang paling sering disorot adalah persoalan bendera Aceh. Dalam MoU Helsinki, Aceh dijanjikan kewenangan untuk memiliki flag, emblem, and hymn sendiri sebagai simbol identitas daerah berstatus “self-government”. Namun, dua dekade berlalu, bendera hasil Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 masih belum mendapat pengesahan dari pemerintah pusat.

Sejumlah pemerhati politik lokal menilai persoalan bendera ini menjadi contoh paling jelas bagaimana sebagian substansi MoU berjalan tersendat. Di berbagai forum publik, para aktivis kerap mempertanyakan mengapa kesepakatan yang telah dituangkan hitam di atas putih itu tak kunjung dipenuhi. Bagi sebagian masyarakat Aceh, lambang daerah bukan sekadar simbol, tetapi representasi martabat dan pengakuan atas identitas politik Aceh pascakonflik.

“Tertahannya bendera Aceh selama bertahun-tahun menunjukkan kegamangan pemerintah dalam menghormati MoU,” ujar seorang akademisi Universitas Syiah Kuala yang turut mengkaji dinamika implementasi MoU. Ia menyebut langkah-langkah pembatasan simbol daerah telah menimbulkan kekecewaan kolektif di masyarakat, karena dianggap tidak sejalan dengan semangat perdamaian yang dijanjikan di Helsinki.

Bagi Hasil 70–30: Janji yang Dinilai Tak Mencerminkan Realitas Lapangan

Selain simbol identitas, ekonomi menjadi sumber kritik paling tajam. MoU Helsinki menyatakan Aceh berhak memperoleh pembagian hasil sumber daya alam sebesar 70 persen. Pada awalnya, ketentuan ini dianggap sebagai bentuk rekognisi atas ketidakadilan ekonomi di masa lalu, ketika Aceh menjadi salah satu daerah penghasil migas terbesar tetapi menikmati hasil yang sangat kecil.

Namun, implementasi di lapangan dinilai jauh dari ekspektasi. Penurunan produksi migas, regulasi yang tumpang tindih, dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah membuat angka 70 persen itu dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejumlah pengamat menyebut bahwa meski secara hukum Aceh mendapatkan porsi lebih besar, namun kendali atas sektor energi tetap berada di tangan kementerian dan BUMN.

Akibatnya, banyak aktivis menilai butir pembagian hasil itu hanya “tertulis di kertas, tetapi tidak mengubah struktur kekuasaan ekonomi secara nyata.” Sebagian menyebutnya sebagai pengingkaran terhadap esensi MoU, yakni memberikan ruang otonomi ekonomi yang lebih luas bagi Aceh untuk mengatasi ketimpangan historis.

Ketegasan Kritik: Aceh Merasa Janji Damai Belum Sepenuhnya Ditepati

Dalam sejumlah pernyataan publik, para mantan AM, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil menyampaikan kritik lebih tegas. Mereka menilai Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya menjalankan komitmen moral dan politik yang disepakati bersama. Berbagai kalangan menyebut situasi ini sebagai bentuk “pengingkaran”, meski pemerintah pusat kerap menegaskan bahwa implementasi MoU terus berlangsung melalui berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Rotor ketegangan wacana publik ini seakan menunjukkan bahwa MoU Helsinki merupakan dokumen hidup yang terus diperdebatkan tafsirnya. Di satu sisi, Aceh merasa kewenangan khususnya tergerus atau dibatasi. Di sisi lain, pemerintah pusat menganggap setiap pelaksanaan MoU harus tunduk pada kerangka NKRI dan konstitusi.

Pergulatan dua cara pandang ini sering kali menciptakan ruang abu-abu yang memicu polemik. Sejumlah akademisi menilai bahwa konflik tafsir ini dapat berimplikasi pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perdamaian, terutama jika isu-isu sensitif seperti bendera, lambang, dan kewenangan khusus tidak mendapatkan solusi komprehensif.

MoU Helsinki Setelah Dua Dekade: Jalan Damai yang Butuh Koreksi Serius

Dua puluh tahun setelah penandatanganannya, MoU Helsinki tetap menjadi dokumen fundamental dalam menjaga perdamaian Aceh. Tidak dapat dipungkiri, perjanjian ini menghentikan konflik bersenjata puluhan tahun yang menelan ribuan nyawa. Namun, berbagai kritik keras yang muncul hari ini adalah sinyal bahwa damai tidak boleh hanya dipahami sebagai berhentinya tembakan, melainkan hadirnya keadilan substantif.

Sejumlah pengamat menyarankan dilakukannya review serius atas implementasi MoU melalui mekanisme dialog terbuka antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Dialog ini dinilai penting untuk memastikan bahwa komitmen Helsinki tidak hanya menjadi artefak sejarah, tetapi terus hidup sebagai fondasi rekonsiliasi jangka panjang.

Bagi masyarakat Aceh, pemenuhan MoU bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut perasaan dihormati, diakui, dan diperlakukan setara dalam bingkai kebangsaan. Selama butir-butir penting belum dijalankan sepenuhnya, kritik-kritik tajam terhadap pemerintah pusat akan terus bermunculan sebagai pengingat bahwa perdamaian membutuhkan kejujuran, keberanian politik, dan kesediaan untuk memenuhi janji. Dan dikhawatirkan akan lahir kelompok baru yang akan memperjuangkan kebenaran dan melawan pemerintah yg senantiasa mengingkari janji.