Jejak Sejarah 4 Desember Aceh, Air Susu yang Dibalas Air Tuba

Foto Milad AM Ke 49 Di Aceh

THE ATJEHNESE – Aceh bukan sekadar sebuah provinsi, ia adalah sebuah bangsa dengan sejarah kedaulatan yang panjang, sistem pemerintahan sendiri, hukum sendiri, dan hubungan diplomatik internasional jauh sebelum konsep “Indonesia” lahir. Dalam konteks ini, narasi perjuangan Aceh tidak bisa dipisahkan dari memori kolektif tentang masa silam sebagai nation-state yang berdaulat. Bagi sebagian rakyat Aceh, fakta sejarah tersebut menjadi landasan mengapa mereka masih mempertanyakan integrasi Aceh ke dalam NKRI, terutama karena prosesnya tidak pernah benar-benar melibatkan rakyat Aceh secara adil.

Konflik panjang antara Aceh dan pemerintah pusat adalah akibat langsung dari kegagalan negara menghargai status historis Aceh. Eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan pembangunan, operasi militer brutal, hingga pembantaian warga sipil di masa DOM menambah panjang daftar luka yang tidak pernah sembuh. Dalam konteks inilah lahir keyakinan banyak rakyat Aceh bahwa hubungan antara Aceh dan Indonesia tidak berdiri di atas kemitraan yang setara, melainkan subordinasi.

Deklarasi Hasan Tiro pada 1976 bukan hanya seruan kemerdekaan, tetapi gugatan historis atas status Aceh dalam struktur negara. Ia menegaskan bahwa Aceh tidak pernah ditaklukkan, tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, dan karenanya integrasi Aceh ke NKRI dianggap cacat secara hukum dan moral. Kritik ini tetap relevan hingga hari ini, terutama ketika MoU Helsinki yang seharusnya menjadi jembatan rekonsiliasi masih dipenuhi klausul-klausul yang belum direalisasikan oleh pemerintah Indonesia.

Bendera Aceh yang dijanjikan, kewenangan politik yang dijanjikan, hingga pembagian hasil alam yang seharusnya 70% untuk Aceh, semuanya menguap menjadi formalitas tanpa implementasi nyata. Kekecewaan masyarakat bukan muncul karena “ide separatis”, tetapi karena kegagalan negara memenuhi janjinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika aspirasi kedaulatan tetap hidup di tengah masyarakat, dari generasi tua hingga milenial.

Rakyat Aceh pada dasarnya tidak menuntut konflik; mereka menuntut kehormatan, pengakuan, dan keadilan sejarah. Selama pemerintah pusat belum mampu menghormati komitmen yang telah ditandatangani, belum mampu menghentikan eksploitasi sumber daya, dan belum mampu menghapus luka masa lalu, maka Aceh akan terus menjadi tanah yang gelisah. Gelombang aspirasi kedaulatan bukanlah bentuk permusuhan, tetapi cermin dari hubungan yang tidak setara, yang sejak awal dibangun di atas paksaan dan penyangkalan identitas.

Perang panjang Aceh dengan negara bukan hanya soal senjata, tetapi soal janji-janji yang diingkari, luka yang tidak pernah dipulihkan, dan sejarah yang tidak pernah ditulis secara jujur. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Aceh memainkan peran vital: menyumbang emas, kapal, uang, bahkan wilayah strategis namun balasannya justru operasi militer, marginalisasi politik, dan eksploitasi sumber daya yang terus berlangsung selama puluhan tahun.

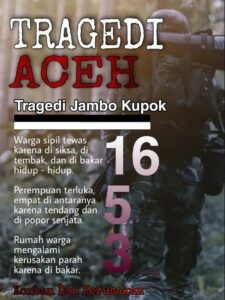

Tragedi DOM menjadi tonggak paling kelam: ribuan masyarakat Aceh mengalami penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pembunuhan sistematis. Luka ini belum pernah dipulihkan. Negara tak pernah menjalankan proses keadilan transisional yang layak.

Ketika luka tidak dirawat, wajar bila ia menjadi bara yang terus menyala.

MoU Helsinki yang ditandatangani tahun 2005 memberi harapan baru bahwa negara akhirnya mau memperbaiki sejarah. Namun faktanya, banyak butir kesepakatan yang diabaikan atau dipelintir secara politik, seperti:

- Otonomi khusus yang secara praktik banyak dipangkas lewat regulasi pusat.

- Bendera Aceh yang dijanjikan sebagai simbol daerah, justru dianggap ancaman.

- Pengelolaan sumber daya alam yang dijanjikan 70% untuk Aceh, tetapi implementasinya penuh hambatan birokrasi dan intervensi pusat.

- Keadilan untuk korban DOM tidak pernah diwujudkan: tidak ada pengadilan HAM, tidak ada pengakuan negara, tidak ada pemulihan martabat korban.

Dari perspektif masyarakat Aceh, semua fakta ini bukan sekadar kelalaian, tetapi pengkhianatan moral dan politik—karena janji damai seharusnya ditegakkan dengan integritas, bukan diatur ulang demi kepentingan kekuasaan di Jakarta.

Maka sangat masuk akal bila sebagian masyarakat Aceh masih merasakan bahwa keadilan belum hadir, bahwa identitas dan sejarah mereka tidak dihormati sebagaimana mestinya, dan bahwa keputusan-keputusan politik nasional masih tidak berpihak.

Suara-suara ketidakpuasan itu bukan lahir dari provokasi, tetapi dari pengalaman nyata: rasa kehilangan, rasa ditinggalkan, dan rasa tidak dianggap.