Tragedi Tgk Bantaqiah, Luka Berdarah Aceh yang Dibiarkan Negara dan Tak Pernah Diadili

Foto Ilustrasi.Net

THE ATJEHNESE – Tragedi Tgk. Bantaqiah merupakan salah satu episode paling kelam dalam sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Peristiwa ini terjadi pada 23 Juli 1999 di Desa Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, ketika aparat keamanan negara melakukan operasi bersenjata yang berujung pada pembunuhan massal terhadap warga sipil, termasuk seorang ulama kharismatik, Tgk. Bantaqiah, beserta puluhan pengikutnya.

Peristiwa ini bukan bentrokan bersenjata biasa. Ia adalah pembantaian terhadap warga sipil yang hingga hari ini belum pernah diselesaikan secara hukum. Negara tahu, negara mencatat, tetapi negara memilih diam.

Kronologi Singkat Tragedi

Pada Juli 1999, aparat gabungan TNI melakukan operasi militer di kawasan Beutong Ateuh dengan dalih mengejar kelompok bersenjata. Tgk. Bantaqiah, seorang tokoh agama yang dikenal kharismatik dan memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah itu, dituding menyembunyikan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tuduhan yang tidak pernah dibuktikan melalui proses hukum.

Tanpa proses peradilan, aparat mengepung kompleks pesantren tempat Tgk. Bantaqiah tinggal. Operasi tersebut berakhir tragis: puluhan orang tewas, termasuk santri dan warga sipil tak bersenjata. Sebagian korban ditemukan dengan luka tembak dari jarak dekat. Rumah dan fasilitas warga dibakar. Tubuh korban bergelimpangan tanpa proses identifikasi yang layak.

Berbagai sumber, termasuk laporan organisasi HAM dan kesaksian korban, menyebut jumlah korban tewas berkisar lebih dari 50 orang, menjadikannya salah satu pembantaian paling brutal pasca-Orde Baru.

Pelanggaran HAM Berat yang Diakui, Tapi Tak Pernah Diselesaikan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelidiki kasus ini dan menyimpulkan bahwa Tragedi Tgk. Bantaqiah merupakan pelanggaran HAM berat, karena memenuhi unsur pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi secara sistematis oleh aparat negara.

Namun, meski penyelidikan pro justitia telah dilakukan, berkas perkara tak pernah benar-benar dibawa ke Pengadilan HAM. Jaksa Agung berulang kali menyatakan “berkas belum lengkap”, sementara korban terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang.

Inilah pola klasik impunitas di Indonesia: negara mengakui adanya pelanggaran, tetapi menolak menuntaskannya.

Negara Hadir Saat Menekan, Absen Saat Bertanggung Jawab

Pasca konflik Aceh dan penandatanganan MoU Helsinki 2005, negara berulang kali menjanjikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun hingga kini, kasus Tgk. Bantaqiah tidak pernah disidangkan, pelaku tidak pernah diadili, dan korban tidak pernah mendapatkan keadilan substantif.

Pemerintah justru memilih jalur “penyelesaian non-yudisial”, yang dalam praktiknya lebih menyerupai upaya menutup luka tanpa mengobati sumber penyakitnya. Pendekatan ini tidak menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana, sehingga impunitas tetap terpelihara.

Lebih ironis lagi, ketika negara gencar mengampanyekan komitmen HAM di forum internasional bahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin Dewan HAM PBB di dalam negeri justru membiarkan korban pelanggaran HAM hidup dalam ketidakpastian.

Aceh sebagai Cermin Kegagalan Negara

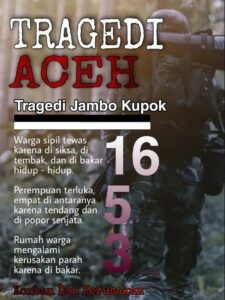

Tragedi Tgk. Bantaqiah bukan satu-satunya. Aceh mencatat rangkaian pelanggaran HAM berat lain: Simpang KKA, Rumoh Geudong, Jambo Keupok, Arakundo, dan banyak lagi. Semua memiliki pola serupa: kekerasan negara, korban sipil, dan impunitas.

Hingga kini, tidak satu pun pelaku utama dari tragedi-tragedi tersebut yang diadili secara layak. Negara seakan ingin melupakan, sementara korban dipaksa mengingat seumur hidup.

“Negara meminta kami berdamai, tapi tidak pernah meminta maaf,” demikian ungkapan keluarga korban yang kerap terdengar dalam berbagai forum advokasi.

Negara Gagal Menegakkan Keadilan

Tragedi Tgk. Bantaqiah bukan sekadar peristiwa masa lalu—ia adalah cermin kegagalan negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi warganya. Selama negara memilih jalan aman dengan menghindari pengadilan HAM, selama itu pula demokrasi Indonesia berdiri di atas fondasi rapuh.

Negara tidak bisa terus berbicara tentang HAM di panggung dunia, sementara di dalam negeri darah para korban belum mendapatkan keadilan. Tanpa pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban hukum, perdamaian di Aceh hanyalah damai administrative bukan keadilan yang sejati.

Sejarah tidak bisa dihapus. Dan selama negara terus menutup mata, luka Aceh akan terus terbuka.