Polemik Penetapan Aceh Darurat Bencana Nasional

Foto udara memperlihatkan kawasan permukiman di Aceh Tamiang, Aceh, rusak parah setelah dihantam banjir bandang. Banyak bangunan tampak roboh dan tertutup lumpur tebal. Foto: ANTARA FOTO/Suhendra

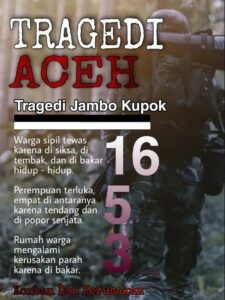

THE ATJEHNESE- Suara kemarahan kini menggema dari berbagai wilayah Aceh yang porak-poranda dalam bencana banjir dan longsor terbesar dalam bertahun-tahun terakhir. Ribuan rumah hanyut, puluhan ribu warga mengungsi, dan 16 kabupaten/kota lumpuh. Namun pemerintah pusat masih bergerak dengan langkah paling lambat yang dapat dibayangkan dalam situasi darurat.

Hingga kini, status bencana nasional belum juga ditetapkan, meski data BPBA menunjukkan kerusakan Aceh telah mencapai skala provinsi dan melampaui kemampuan seluruh kabupaten/kota untuk menangani.

Sikap pusat yang terkesan pasif ini memantik kritik keras dari warga, relawan, dan pengamat yang menyebut pemerintah “tidak peka, tidak sigap, dan tidak menempatkan nyawa rakyat sebagai prioritas.”

Aceh kembali dibiarkan menanggung beban berat sendirian—seperti bab lama yang terus diulang tanpa perbaikan.

Penderitaan Meluas, Tetapi Pemerintah Pusat Seolah Tidak Tergesa

Data resmi menggambarkan kehancuran besar:

- 119.988 jiwa terdampak

- 20.759 jiwa mengungsi

- lebih dari 2.000 rumah rusak

- 83 ruas jalan hancur, termasuk jalur provinsi & nasional

- 52 jembatan putus

- belasan desa terisolir total selama berhari-hari

Namun semua itu belum cukup untuk menggugah pusat agar mengerahkan kekuatan nasional penuh.

Seorang relawan dengan nada tajam mengatakan:

“Kalau daerah lain sudah begini, helikopter dan pasukan negara pasti sudah memenuhi udara. Tapi ini Aceh. Kita selalu tunggu paling akhir.”

Banjir Besar Ini Lebih dari Sekadar Bencana, Ini Tamparan terhadap Rasa Keadilan Aceh

Kekecewaan Aceh bukan hanya karena air yang menenggelamkan rumah.

Lebih pahit dari itu adalah rasa diabaikan.

Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa respons pusat ini sangat memukul hati rakyat.

“Negara mana yang membiarkan rakyatnya kelaparan di tenda, tanpa air bersih, tanpa akses, tanpa Listrik selama berhari-hari? Ini bukan sekadar lambat. Ini pengabaian.”

Kemarahan ini tidak datang dari ruang kosong.

Aceh punya sejarah panjang dalam hubungan yang tidak seimbang dengan pusat.

Dan ketika bencana besar kembali datang, luka-luka lama itu retak lagi.

Delapan Kabupaten Menjerit Darurat, Tapi Jakarta Masih Sibuk ‘Mengaji Data’

Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Singkil, Abdya, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat telah menetapkan darurat bencana.

Daerah sudah angkat tangan.

Daerah sudah mengakui tidak sanggup.

Namun pusat tetap mengulur waktu dengan alasan “evaluasi”.

Pengamat kebencanaan menilai respons seperti ini sebagai bentuk kelalaian:

“Evaluasi apa lagi yang dibutuhkan ketika 16 kabupaten/kota tenggelam? Kalau negara tidak bergerak sekarang, untuk apa status bencana nasional itu dibuat?”

Kemarahan Rakyat Aceh Menguat: ‘Apakah Nyawa Kami Tidak Sama Nilainya?’

Di tenda-tenda pengungsian, warga mempertanyakan apakah mereka benar-benar dianggap bagian dari republik ini.

Seorang ibu di Aceh Utara berkata dengan suara bergetar marah:

“Kami kehilangan rumah, kehilangan tanah, tidak ada makanan… tapi pusat bilang belum darurat nasional. Jadi berapa banyak lagi yang harus mati?”

Seorang warga Aceh Tengah yang terjebak isolasi selama lima hari menambahkan:

“Ini bukan cuaca ekstrem. Ini kegagalan negara.”

Pusat Diminta Berhenti Mengabaikan Aceh

Para pengamat menilai, kalau negara terus bergerak selambat ini, kepercayaan Aceh kepada pusat akan terus tergerus.

Terlalu banyak bukti bahwa Aceh selalu berada dalam daftar prioritas paling bawah, bahkan ketika ribuan warganya berjuang menyelamatkan nyawa.

Respons pemerintah terhadap bencana ini menjadi ujian besar:

- apakah negara benar-benar hadir,

- atau apakah Aceh hanya dianggap angka statistik.

Banjir Ini Menjadi Titik Paling Gelap Hubungan Aceh–Pusat

Polemik status bencana nasional telah berkembang menjadi isu jauh lebih besar.

Ini bukan lagi soal penetapan administratif—

ini soal martabat, soal keadilan, soal apakah negara menilai warga Aceh pantas diperjuangkan.

Jika negara terus lamban, maka wajar bila rakyat Aceh semakin keras mengkritik dan mempertanyakan:

“Untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja?”

Banjir dahsyat yang memporak-porandakan Aceh dalam beberapa pekan terakhir telah menyeret sebuah fakta pahit yang selama ini ditutup rapat: hulu Aceh dirusak secara masif, dan jutaan ton kayu ilegal—glondongan raksasa—menjadi “bom waktu” yang akhirnya pecah bersamaan dengan bencana.

Dalam sejumlah lokasi banjir bandang seperti Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, tumpukan kayu raksasa ditemukan mengalir bersama arus seperti sungai maut. Tidak ada itu yang terjadi dalam skala kecil. Ini kehancuran sistemik.

Kayu-kayu gelondongan itu bukan tumbang sendiri.

Bukan roboh karena angin.

Bukan kebetulan.

Itu tanda tangan kriminal atas hutan Aceh—dan tanda tangan kelalaian negara.

Pusat Gagal Total Mengawasi Hulu Aceh

Selama bertahun-tahun:

- izin tambang,

- izin HPH,

- izin perkebunan besar,

- pembiaran mafia kayu,

- dan lemahnya penegakan hukum pusat

telah membuka jalan bagi kerusakan hutan Aceh secara masif.

Ketika banjir datang, jutaan ton kayu itu menjadi peluru penghancur desa.

Rumah-rumah dihantam seolah dilempar raksasa.

Lahan pertanian lenyap.

Akses desa-desa hilang dalam hitungan menit.

Ini bukan bencana alam murni.

Ini bencana akibat kebijakan salah dan pengawasan yang gagal.

Aceh Menjerit, Pusat Terlambat — Kemarahan Masyarakat Meluap

Sementara rakyat tenggelam dalam banjir, pusat masih berkutat dengan prosedur.

Hingga puluhan ribu orang terisolir, status bencana nasional pun tak kunjung turun.

Pertanyaan besar kini menggema:

“Apakah Aceh tidak cukup penting hingga negara seolah tidak peduli?”

“Mengapa kerusakan sebesar ini masih dianggap hal biasa oleh pusat?”

Rakyat Aceh merasakan secara langsung:

ketidakadilan, keterlambatan, dan ketidakpekaan.

Penemuan Jutaan Ton Kayu Menjadi Bukti Paling Keras: Aceh Tidak Dilindungi

Glondongan kayu berdiameter besar ditemukan mengalir bersama banjir, sebagian terdampar di desa-desa, sebagian menyumbat sungai, sebagian menghancurkan jembatan.

Ini bukti telanjang bahwa:

- hutan dirusak,

- negara tidak mengawasi,

- rakyat menjadi korban,

- dan kerusakan ini sudah lama dibiarkan.

Pengamat lingkungan menyebut:

“Banjir ini bukan hanya akibat hujan ekstrem. Ini akibat keserakahan yang dilindungi pembiaran negara.”

Kekecewaan Publik Menguat: Hubungan Aceh–Pusat Dipertanyakan

Dengan semua kegagalan ini, tidak heran jika kemarahan publik mencapai puncak.

Di media sosial, posko pengungsian, hingga diskusi publik, muncul suara-suara yang menggambarkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pusat.

Bukan seruan tindakan, tetapi pertanyaan keras seperti:

- “Untuk apa Aceh punya kekhususan kalau pusat tetap tidak melindungi?”

- “Kenapa Aceh dibiarkan hancur tanpa perhatian serius dari Jakarta?”

- “Apakah Aceh tidak dianggap bagian dari republik ini?”

Ini bukan provokasi ini realitas psikologis yang lahir dari rasa diperlakukan tidak adil.

Kesalahan Pusat yang Tak Bisa Dibantah

- Pengawasan hutan yang gagal total

- Pembiaran mafia kayu bertahun-tahun

- Tidak memperkuat mitigasi banjir meski Aceh daerah rawan

- Tidak segera menetapkan status bencana nasional

- Distribusi logistik dan evakuasi lambat

- Tidak melakukan investigasi cepat terhadap glondongan kayu ilegal

Dengan daftar kesalahan ini, wajar jika rakyat merasa:

“Aceh berulang kali diminta setia, tetapi tidak pernah benar-benar dilindungi.”