Dua Dekade Pasca MoU Helsinki, Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh Masih Menagih Pemulihan dan Keadilan

Korban pelanggaran HAM Simpang KKA. Foto: (FK3T-SP.KKA).

THE ATJEHNESE – Dua puluh tahun lebih sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh masih bergulat dengan trauma, kemiskinan, dan absennya kepastian hukum. Meski negara telah mengakui sejumlah tragedi sebagai pelanggaran HAM berat, pemulihan bagi para penyintas dinilai jauh dari harapan.

Muhammad Syukur (40), salah satu korban selamat Tragedi Simpang KKA pada tahun 1999, menjadi contoh nyata bagaimana para penyintas terus memikul beban masa lalu. Syukur masih mengalami gangguan kejiwaan akibat luka tembak yang ia alami saat berusia 14 tahun ketika aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah warga.

Keluarga korban, Kamaliah Amin (73) dan Sri Wahyuni, berharap pemerintah tidak sekadar memberikan pengakuan, tetapi juga langkah konkret untuk memulihkan kondisi mental dan kehidupan para penyintas. “Kami butuh penanganan, bukan sekadar janji,” ujar Sri Wahyuni di kediamannya di Bireuen, Rabu (/7/2025).

Tragedi yang Diakui Negara, tetapi Pemulihan Masih Jauh dari Harapan

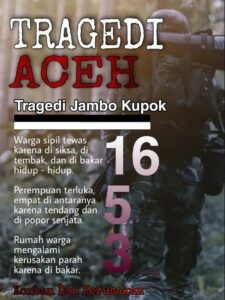

Tragedi Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara menewaskan 21 warga sipil dan melukai 146 lainnya. Pada Januari 2023, Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, bersama tiga tragedi lain: Rumoh Geudong, Pos Sattis Pidie, dan Jambo Keupok. Pengakuan negara ini sempat memunculkan harapan baru bahwa proses pemulihan dan keadilan bagi korban akan segera berjalan.

Namun kenyataannya, menurut Koordinator Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA, Murtala, penantian itu masih panjang. “Meski pengakuan sudah keluar, korban belum mendapat pemulihan trauma yang layak, bantuan ekonomi yang tepat sasaran, ataupun keadilan terhadap pelaku kekerasan,” ujar Murtala.

Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan formal, tetapi tindakan nyata yang memastikan pelaku diajukan ke pengadilan dan hak korban dipenuhi.

Penyintas Hidup dalam Trauma dan Kemiskinan

Sekretaris FK3T-SP.KKA, Yusrizal—yang juga penyintas konflik—menyampaikan bahwa hingga kini tidak ada program khusus pemerintah yang benar-benar fokus pada rehabilitasi mental atau pemberdayaan ekonomi bagi korban. Akibat ketiadaan dukungan tersebut, banyak penyintas yang hidup di bawah garis kemiskinan sambil membawa beban psikologis berkepanjangan.

“Kami seperti dipaksa berdamai dengan masa lalu tanpa ada pemulihan nyata,” ungkap Yusrizal.

Menurutnya, pemerintah harus menyediakan anggaran khusus bagi pemulihan korban, membangun ruang memorial seperti museum konflik, hingga menyusun kurikulum sejarah konflik Aceh agar generasi muda memahami masa lalu secara utuh. Ia menekankan bahwa rekonsiliasi tidak akan pernah tuntas tanpa keadilan dan pemulihan.

“Perdamaian tidak cukup hanya dengan senyapnya senjata. Harus ada keadilan dan pemulihan,” tegasnya.

Tuntutan Penyintas untuk Pemerintah

Para penyintas berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret, termasuk:

- menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikologis,

- memberikan bantuan ekonomi berkelanjutan,

- memastikan proses hukum terhadap pelaku kekerasan,

- melibatkan korban dalam setiap kebijakan terkait HAM berat, serta

- menghadirkan memorial publik untuk mengabadikan sejarah kekerasan masa lalu.

Mereka menilai bahwa tanpa langkah-langkah tersebut, MoU Helsinki hanya menyelesaikan konflik bersenjata, tetapi belum menjawab luka mendalam yang dialami para korban.